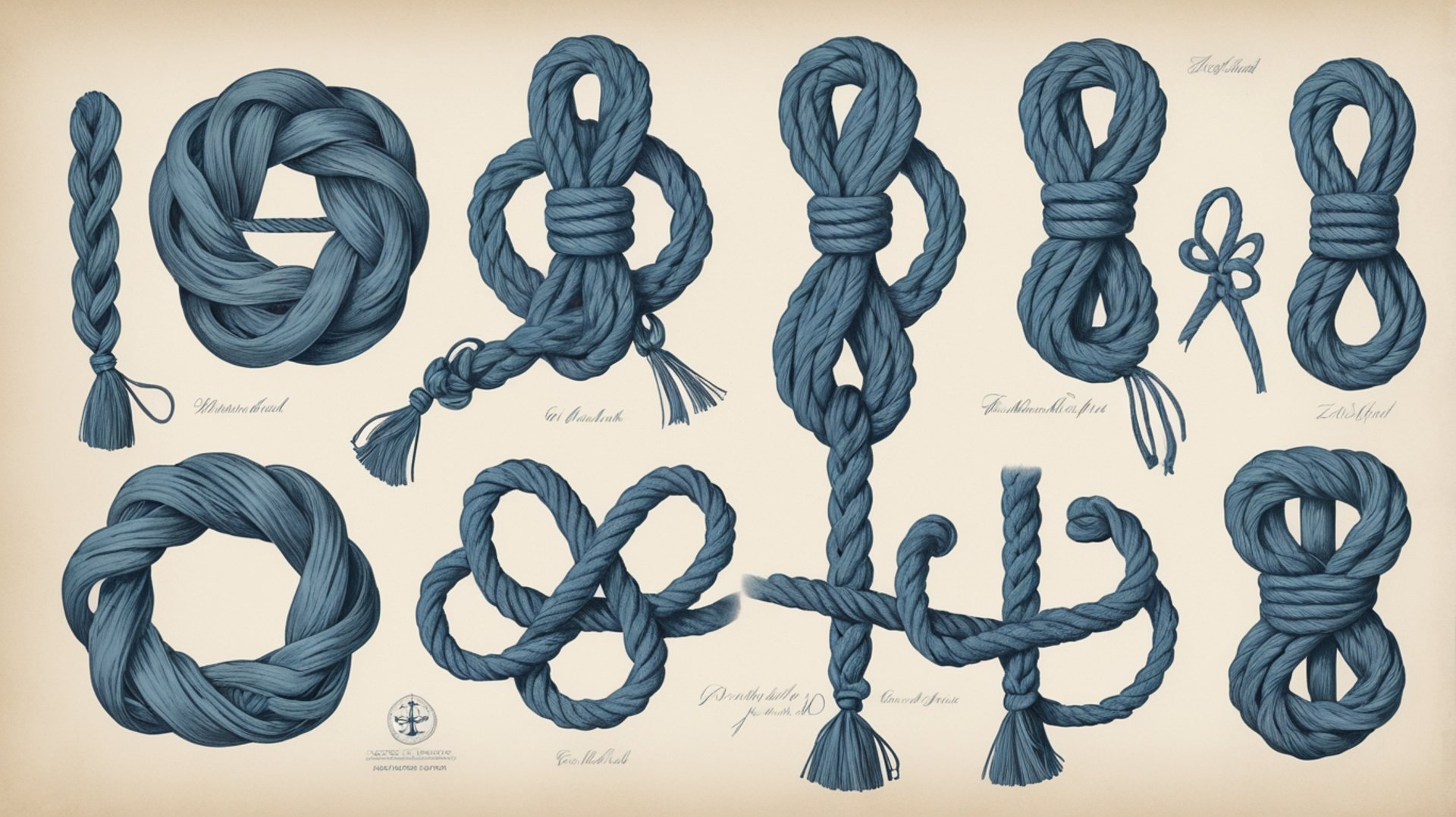

O Nó Visível: A Deformidade que Surge nos Encontros

Há nós que nos prendem de forma invisível, persistindo em nossa psique como sombras densas e emaranhadas. Chamados de nós cegos, são pontos de atrito que acumulam segredos e mágoas, resistindo a qualquer tentativa de desfazer suas voltas apertadas. Por outro lado, existem os nós que não aprisionam, mas sustentam: vínculos de afeto e segurança que entrelaçam nossas experiências e reforçam nossa identidade. Esses laços são tecidos de encontros e reciprocidade, formando uma rede que nos mantém firmes e ao mesmo tempo livres. Desatar um nó não é apenas desfazer uma tensão, mas libertar o fluxo da vida, permitindo que ela siga leve e contínua. Entre os nós que nos seguram e aqueles que nos sustentam, viver é essa dança de distinguir o que devemos soltar e o que precisamos preservar, compreendendo que a verdadeira fluidez está no equilíbrio entre o que deixamos ir e o que escolhemos manter. Há, porém, outros nós, de natureza distinta, que não nos aprisionam, mas nos sustentam. Entrelaçam-se de forma cuidadosa, firmando laços e criando vínculos seguros que, longe de nos sufocar, reforçam nossa identidade e nos oferecem uma base. Esses são os nós de afeto, tecidos por encontros e reciprocidade, que nos ligam a quem somos e ao que queremos preservar. Aqui, a sabedoria não está em desatar com pressa, mas em reconhecer quais laços nos definem e quais já não nos servem. Desatar um nó é mais do que desfazer uma tensão – é permitir que o fluxo da vida siga sem interrupções, liberando o que é preciso e acolhendo o que nos mantém em harmonia. Entre nós cegos e nós que sustentam, descobrimos que viver é essa dança entre o desatar e o preservar, entendendo que a fluidez da vida se encontra no balanço entre o que precisamos soltar e o que devemos manter.

11/6/20248 min read

O Paradoxo do Encontro: Uma Síntese Esquecida

O nó é como um calombo que se destaca na linha da vida, um ponto de atrito que não pode ser ignorado. Ele surge nos lugares onde os encontros são mais intensos, onde algo de fora se choca contra o interior, deformando a linha reta da existência. Esse calombo, essa protuberância no fio, torna-se visível, chamativo, um ponto que não permite que as coisas fluam suavemente. O nó acumula tensões, lembranças, mágoas e alegrias – ele é um emaranhado de significados e sentimentos que não se acomodaram. E enquanto permanece ali, inchado e contorcido, retém em si as forças que o formaram, impedindo a passagem do tempo, do esquecimento, do movimento natural.

A linha, que antes seguia seu curso, agora é interrompida, tensionada e alterada. O nó é uma marca indelével, um lembrete de que existiu algo que não foi completamente absorvido, algo que deixou uma cicatriz profunda. Ele é tanto uma ferida quanto uma cápsula de memórias, uma resistência à continuidade, que se manifesta em forma de bloqueio. Enquanto o nó estiver ali, deformado e visível, ele impede o fluxo natural da vida, como se o fio estivesse à espera de uma resolução, de um gesto que finalmente o liberte.

Em um mundo que parece alienante e indiferente, onde cada encontro é uma interseção fugaz, existe uma tentação recorrente de cortar laços para evitar o peso da conexão. Os laços – frágeis ou fortes – simbolizam um enredamento que muitos evitam, como se o ato de se entrelaçar fosse um risco, uma exposição a uma transformação sem retorno. Essa ideia mostra um personagem que se vê, a cada novo encontro, menos ele mesmo e mais uma síntese de encontros passados. Cada laço é um fardo, um lembrete de que a identidade que possui é, na verdade, construída a partir dos outros. Romper o laço, então, se torna uma tentativa ilusória de preservar o “eu” imutável. Mas, ao fazê-lo, esse personagem está condenado a esquecer – como se um pedaço de sua própria carne fosse arrancado junto com o vínculo desfeito.

Eu segurava a ponta do laço entre os dedos, como quem contempla um abismo. Sabia que cortar era um ato de força, um rasgo, uma violência. Havia algo sedutor, até simples, na ideia de romper. Mas cada nó contido no laço sussurrava uma promessa de resistência: um laço não se desfaz sem deixar vestígios, sem carregar consigo um pedaço da carne de quem o desfez. A linha me prendia ao que não podia mais ser meu, e, ainda assim, parecia estranhamente vital. Cortar era um falso alívio, pois o rompimento não desfazia o enredo já tecido no corpo.

Desatar era outra coisa. Desatar exigia um confronto paciente com o emaranhado, um olhar atento para cada volta, cada dobra que prendia o eu a outra parte de si mesmo. O nó, intricado, contorcido, revelava mais do que uma prisão: ele me mostrava todas as formas em que fui afetado, as marcas que fui obrigado a carregar. Desatar significava um doloroso desvendamento, uma aceitação de que, ao final, eu não era mais apenas eu. Algo de mim estava inexoravelmente misturado com aquilo de que tentava me libertar.

A cada movimento para desatar o nó, percebia com mais clareza o peso de cada encontro. Esses vínculos invisíveis que me prendiam carregavam consigo as impressões de cada momento, de cada palavra dita ou omitida, cada gesto, cada silêncio. Ser afetado era um fardo, uma transformação que eu não controlava e que, por isso mesmo, me redefinia a cada instante. Como se, ao desatar, eu estivesse sendo absorvido por essas forças, tornando-me irreversivelmente parte de algo que nunca poderia ser apenas eu.

Às vezes, no meio do laborioso desatar, surgia uma ânsia de cortar, de arrancar tudo num golpe, e com isso livrar-me de todo o esforço. Romper me parecia uma forma de silenciar a tensão, de rasgar as cicatrizes que não conseguiam mais se curar. Mas percebia, logo em seguida, que o corte negaria algo que fazia parte da minha existência. Cortar não era apenas um fim, mas uma mutilação; ao remover o laço, era como se eu amputasse partes de minha história, de minhas próprias verdades, e talvez também pedaços essenciais de mim.

A Necessidade do Reconhecimento

Desatar o nó é um ato deliberado, cuidadoso, que exige paciência e um confronto direto com tudo o que ele representa. A cada volta que se solta, algo de seu peso emocional é liberado, e, com isso, o fio recupera um pouco de sua fluidez. Mas esse processo não é rápido, nem indolor. O nó teimoso se agarra à linha, apertado, como se soubesse que ali reside uma parte importante de quem somos, um pedaço da nossa identidade construída nos encontros. Cada volta desatada exige uma aceitação do que está contido ali: lembranças incômodas, afetos contraditórios, amores passados, palavras que nunca foram ditas. A cada movimento para soltar o nó, o que emerge é um confronto com aquilo que fomos ou que, talvez, ainda sejamos.

No processo de desatar o nó, era obrigado a reconhecer a verdade mais amarga: esses laços me definiam mais do que eu imaginava. Negar a síntese dos encontros seria negar a própria estrutura do meu ser, como se pudesse apagar o que me trouxe até aqui. Ao desatar, era confrontado com as feridas abertas, as lembranças, os pequenos pedaços de vida que, juntos, formavam algo além de mim. Era reconhecer que, ao me afetar, o outro havia deixado uma marca indelével – e que eu também, ao afetar, havia gravado em algum lugar uma parte de mim que jamais poderia recuperar.

Desatar, então, se tornava um processo de desgaste. Cada volta solta, cada fio liberado, removia uma camada de mim, uma peça que eu pensava ser fixa e essencial. O desatar era uma desintegração lenta, um desprendimento não só do laço, mas da ideia de uma identidade pura, imutável. A cada nó que se desfazia, percebia que o "eu" de ontem já não estava ali. Era um vazio crescente, uma sensação de que, ao final de todo desatar, poderia restar apenas um espectro, um eco, uma sombra pálida do que antes julgava ser minha essência.

Aceitar que o desatar era um processo inevitável de transformação era doloroso. O "eu" não existia em isolamento; ele era a somatória de tudo o que afetou e foi afetado. A resistência em desatar, em reconhecer o impacto do outro, era também uma resistência em admitir que nada em mim era verdadeiramente autônomo. A dor residia não só no ato de libertar-se, mas no reconhecimento de que essa liberdade era ilusória. Eu não poderia me desfazer sem perder algo, mas também não poderia manter o nó sem permanecer preso ao que já não era.

Chegava, então, ao dilema final: romper ou desatar? Cortar e negar a síntese dos encontros, negar a transformação, ou aceitar que, ao desatar, algo de mim morreria. Romper era uma negação, uma tentativa desesperada de preservar uma integridade que já não existia. Desatar, por outro lado, era um reconhecimento sombrio de que o "eu" estava sempre à mercê de forças externas, que a identidade era fluida, sujeita a uma constante mudança. Ao final, descobria que a única liberdade verdadeira estava em consentir em ser moldado, em aceitar a mutabilidade do ser.

Ao término do desatar, o que restava era um vazio, uma ausência estranhamente reconfortante. Não era uma libertação, mas uma revelação: o "eu" era sempre uma construção provisória, um mosaico de experiências e encontros. Desatar o nó não significava preservar uma identidade, mas, ao contrário, destruir a ilusão de que havia algo a ser preservado. Naquele vazio, percebia a ironia de toda busca por liberdade: ao final, a liberdade era apenas a aceitação de que nunca fui apenas um, mas muitos – e que, ao desatar cada laço, apenas removia a máscara de uma nova ilusão.

Na quietude que seguia o último nó desfeito, compreendia, finalmente, que o desatar era a única forma de viver a transformação sem negá-la. A liberdade não estava em romper, em cortar, em negar a síntese dos encontros, mas em aceitar que cada afeto, cada vínculo, cada nó desfeito era uma parte irremediável do que fui e do que seria. E, no final, ao abraçar a mutabilidade, experimentava uma liberdade profunda, não na ilusão de um "eu" intacto, mas na aceitação de ser, para sempre, um entrelaçamento contínuo de afetos, transformado e transformador, numa dança de encontros que nunca se encerraria.

O calombo é, ao mesmo tempo, a resistência do passado e o desafio do presente. Ele demanda que se aceite a própria vulnerabilidade, que se enfrente o desconforto da mudança. Desatar é deixar-se tocar por tudo aquilo que o nó mantinha guardado, permitindo que a linha de vida – que somos nós mesmos – recupere sua capacidade de se mover, de seguir adiante sem o peso dessa deformação. Desatar é reconhecer que, ao nos afastarmos do nó, não estamos deixando de ser quem somos; ao contrário, estamos admitindo que a fluidez precisa voltar, que precisamos abrir espaço para o fluxo contínuo do que está por vir.

O Equilíbrio entre o Desatar e o Preservar

No emaranhado da vida, nem todos os nós precisam ser desatados; alguns estão ali para serem mantidos. A sabedoria reside em diferenciar o nó cego que demanda aceitação, os laços entrelaçados que sustentam e aqueles que realmente precisam ser soltos. Desatar é necessário quando o nó se torna uma obstrução ao nosso fluxo, quando impede que possamos crescer e seguir adiante. Mas reconhecer e preservar certos laços é entender que nem toda complexidade nos aprisiona – algumas, pelo contrário, nos fortalecem e dão forma ao tecido da nossa existência.

Que tarefa cruel se coloca diante da alma, discernir quando soltar as cordas do passado e quando atá-las com mais força, para que elas nos prendam firmemente? Pois em cada nó, seja ele o nó do afeto, o nó da dor ou o nó do dever, há uma luta entre a vontade de avançar e o desejo de se agarrar ao que passou. Desfazer um nó não é uma mera proeza; é libertar a própria essência do que outrora nos definia, um doloroso desprendimento do que outrora acreditávamos ser nosso. No entanto, neste ato de desatar, não devemos esquecer que o próprio fio que nos liga ao passado pode conter a chave para o nosso crescimento. De facto, desatar um nó é cortar, mas ao cortar, temos de ser cautelosos, pois podemos cortar mais do que pretendemos e perder a força que o nó outrora nos deu.

Mas nem todos os nós devem ser desfeitos, pois há aqueles que nos unem em força e unidade. Esses são os laços formados não por contenda, mas por amor e confiança mútua; esses nós não acorrentam, mas sustentam. São as cordas que nos ligam uns aos outros na doçura do afeto e no calor do parentesco. Esses nós não sufocam, mas fortalecem; eles não impedem, mas guiam. Esses laços, embora firmes, não devem ser afrouxados, pois são as raízes que alimentam nossa alma, o fio que, como uma mão firme, nos mantém de pé na tempestade das provações da vida.

E assim, a sabedoria da vida está no equilíbrio entre desfazer o que nos prende em excesso e valorizar os laços que nos prendem em graça. Libertar os nós que limitam o nosso crescimento não é pecado, mas um sacrifício necessário. No entanto, preservar aqueles que nos dão força é uma virtude incomensurável, pois eles são a própria estrutura sobre a qual nossas vidas são construídas. No desvendar, não devemos ser apressados; no preservar, não devemos ser cegos. Pois ao sabermos quando soltar e quando reter, encontramos a verdadeira harmonia da existência, um equilíbrio entre a liberdade de voar e a âncora que nos mantém no chão.

Assim, o ato de desatar não é uma luta contra o emaranhado completo, mas sim um processo de discernimento cuidadoso. Aceitar os nós cegos é reconhecer nossos limites diante do que não se resolve, do que se mantém um mistério. Conservar os nós que se entrelaçam com afeto é respeitar as relações que nos nutrem e que nos conectam ao mundo. E desatar o que nos impede de fluir é uma liberação que nos permite seguir, sabendo que, ao longo do caminho, sempre encontraremos outros nós. No balanço entre o desfazer e o preservar, descobrimos que nossa linha de vida é um mosaico de nós que, juntos, formam o tecido dinâmico da existência.